介護の孤独は「誰にも言えない」

介護の孤独は、誰にも打ち明けられないもの

私もそうでした。

- 「迷惑をかけたくない」

- 「弱音を吐きたくない」

そうやって心に蓋をして、誰にも話せませんでした。

でも、その蓋は少しずつ重くなります。

もし今日、あなたがそのことに気づけたなら

孤独は“静かなひととき”へと変わっていくのかもしれません。

孤独を“言葉にする”ことがケアになる

心の蓋を開けるとき

家族の介護をすることは、「孤独」と向き合うことなのかもしれません。

この「孤独」は「我慢」に近い感情です。

そこには、これまでの家族との関係や歴史、お金のことなど、表に出にくい問題が絡み合っています。

- 「こんな悲しい思いをした」

- 「お金で苦労した」

- 「あのとき、こんなふうに言われてショックだった」

- 「助けてもらえなかった」

そうした負の感情は、介護する立場になったとき、一気にあふれ出します。

それを抑え込もうとして、心の蓋をますます重くしてしまうのです。

しかも、この感情は介護中だけでなく、介護が終わってからの方が強く湧き出てくることもあります。

それは、長い間あなたが独りで頑張ってきた証拠。

でも、この感情はあなた自身をも傷つけてしまう。

だからこそ――吐き出すこと、つまり「言葉にすること」が大切です。

介護の悩みを一人で抱えないために

私が実際に試したセルフケア

私の介護はコロナ禍真っ只中で、人に会えないことが何よりしんどかった。

介護のしんどさを感じていたとき、私は「ご機嫌リスト」が役立ちました。

「ご機嫌リスト」はこれをすれば少し元気になれる!方法をあらかじめメモ書きしておくことです。

たとえば

✅ 紅茶のアールグレイをお気に入りのカップで飲む

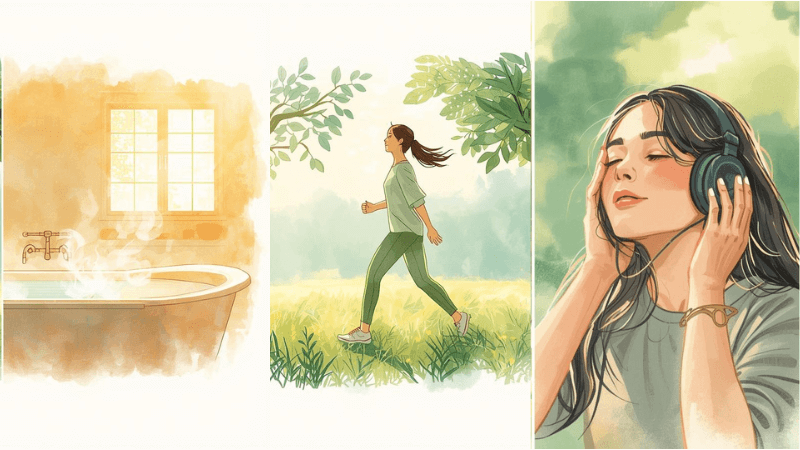

✅ ゆっくりお風呂に入る

✅ ヨガをする

✅ 好きな文房具で字を書く

✅ 散歩にいく

✅ アロマを嗅ぐ・・

その中からできそうなことを一つずつ試しました。

その中で特に役立ったのが、この3つです。

- お風呂で声を出す

ゆっくりと湯船に浸かり、泣いたり笑ったり、声に出すと気持ちがスッと流れていきます。 - 自然の中を散歩する

木や風に触れると「自分は一人じゃない」季節の花を見てホッとしたり、と心が落ち着きました。

体を動かすことがいいみたいです。 - 元気が出る言葉や好きな音楽を聴く

ほんの少しでも前向きな気持ちに切り替えられるのが助けになりました。

どれも特別な準備はいらないものばかり。

「今日はこれならできそう」というものを一つだけでも大丈夫です。

スマホのメモに保存するのもいいですが、”自分で書く”ことがいいみたいです💖

小さな実践が、気持ちを軽くしてくれるきっかけになります。

介護の息抜き|実際にある“相談の居場所”

今では地域のあちこちに、気軽に相談できる場があります。

そこに思い切って足を運び、悩みを言葉にして共有できたなら、心の重さが少し軽くなるはずです。

- 地域包括支援センター(自治体運営)

介護相談に臨床心理士が無料で応じてくれる所もあります。 - 暮らしの保健室(地域ごと/日本財団の助成で開設)

誰でも無料で利用でき、健康や暮らしの困りごとを看護師に相談できます。 - 介護カフェ

介護者や認知症の人、その家族が気軽に集まり、情報交換や息抜きの場所。

「介護予防カフェ」や「認知症カフェ(オレンジカフェ)」

「認知症の人と家族の会」などもあり。

まとめ|完璧じゃなくていい

心の鏡に映る自分を受け止める

家族の介護は、心の鏡のように自分の感情や思いを映し出します。

悲しみや苛立ち、苦しみが湧き上がることもあります。

でも、それは自然なこと。

「正しい自分」でいる必要も、「完璧」である必要もありません。

小さな声を出すだけで軽くなる

孤独は、完全にはなくならないかもしれません。

それでも――小さな声を出すだけで、少し軽くなることがあります。

あなたは決してひとりではありません。

どうか、こわがらずに、その小さなつぶやきを声に出してみてください。