「口を開けてくれなくなってきた」

「ごはんを食べなくなってきた…」

現場では「食事拒否」と呼ばれることがありますが、

多くは“わざとではない”行動です。

デイサービスでも、訪問看護でも

「朝ごはん、まだ食べていないそうです」という方もしばしば。

そうなると個別に対応して食事、内服の手助けをしていきます。

背景には、次のような要因が重なります。

・食欲の低下/味覚の変化

・飲み込みづらさ(嚥下機能の低下)

・口腔失行(うまく口が開けられない・動かせない)

・注意の分散や不安、入れ歯や口内トラブル、薬の影響 など

この前提を共有すると、関わり方がやさしく、実用的になります。

本記事は「認知症 食事拒否/ごはんを食べない」場面で、

今日から試せる工夫を、お伝えします。

この記事でわかること

- 「食事拒否」が起きる背景と本当の理由

- 食欲を引き出すための軽い刺激の工夫

- 穏やかな環境づくりと声かけの工夫

- 楽しい食卓の雰囲気づくりのコツ

- 受診を検討するタイミングとサイン

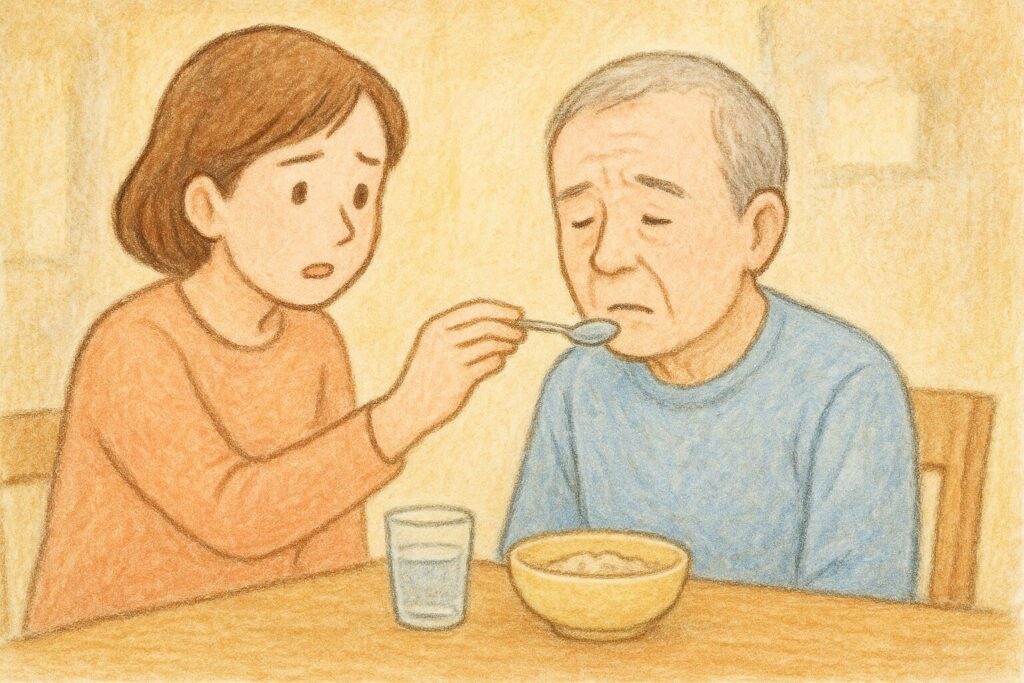

軽い刺激:冷たいものを唇につけて刺激する

共感パート

「食事の時に口を開けてくれなくなってきた」──そんな声をよく耳にします。無理に食べさせようとしてもうまくいかず、介護する側も不安や焦りを感じるものです。

ポイントと理由

そのような場面では、冷たいもので口に軽い刺激を与える方法が役立ちます。口の周りや唇は温度に敏感で、冷たさに反応して自然に口が動くことがあります。これは生理的な反射に近く、無理のないきっかけづくりになります。

具体例

- スプーンに冷たい水を少量すくい、唇にそっと触れさせる

- 驚いたように口が開き、そのまま一口につながることがある

- 冷たい麦茶やゼリーなどでも同じ工夫ができます

まとめと促し

強引に食べさせようとするよりも、まずは冷たさで軽くスイッチを入れる。そんな小さな工夫が、安心して食事を進める一歩になります。

“穏やかな環境”に

ポイント:環境を整えるだけで、“食べない”は減ります

口を開けない・飲み込まない背景には、不安や集中しづらさもあります。 静かで落ち着いた場は、それだけで“食べる準備”になります。

理由:注意が分散すると、食事の目的がぼやける

認知症では同時に複数の刺激を処理するのが難しくなります。 テレビの音、会話、匂いが重なると「今は食べる時間」が伝わりません。

具体例:今日からできる環境づくり

- テレビ・ラジオはオフ。

- 食卓の上は最小限(茶碗・汁物・主菜を三角に配置)。

- 席は一定の場所に固定。デイサービスで毎回席が異なっても多くの方は大丈夫ですが、見える風景が同じだと安心する様です。

- 声掛けを“敢えてしない時間”も有効。

そっと座って同じものを一口食べ、見本を示します。 - 香りの強い柔軟剤・アロマは控えめ。 食事の匂いと混ざると負担が増えやすいです。

- 目の前に食事以外置かない。症状が進行すると、目の前のもの(ティッシュー等)なんでも口にしてしまうことも。

環境づくりのよくある質問

Q:食卓で付き添う人数は?

A:多すぎると緊張します。 1〜2名までが目安です。

Q:音楽は流しても良い?

A:歌いたくなる曲は注意。 インストゥルメンタルを小さめに。

Q:食べないとき、何分待つ?

A:5〜10分を上限にいったん場をリセット。 再挑戦は時間をずらして。

まとめ:静けさと見本で“今は食べる”を伝える

認知症 食事拒否の土台は、静かな場づくりです。 声よりも“見せる”が効きます。

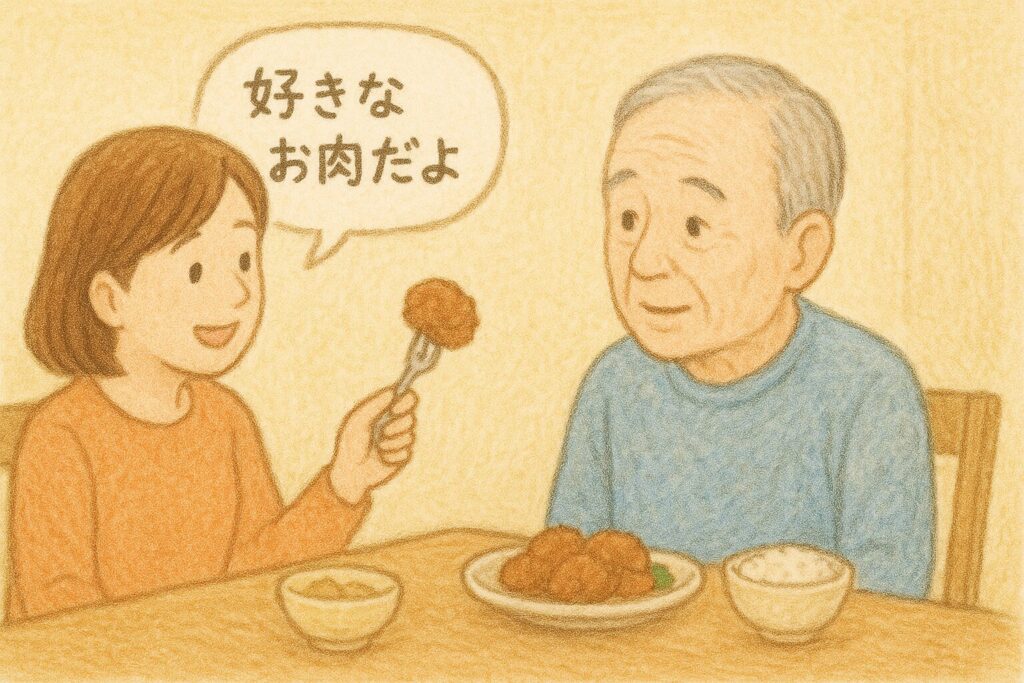

“好き”を合図

ポイント:短い肯定の声かけが、“食べない気持ち”をほぐす

「食べましょう」よりも、「好きな卵焼きだよ」のほうが届きます。 言葉は短く、笑顔で、指示は一度だけ。

理由:“好き”は感情の記憶に届きやすい

認知症では意味の処理が難しくても、感情の記憶は保たれやすいです。 “好き”の言葉は安心に直結します。

具体例:伝え方いろいろ

- 「好きな○○だよ」 → 一拍おいて → 皿を本人の手前へ。

- 「温かいお味噌汁だよ」 → 湯気をそっと見せる。

- 「今はごはんの時間だよ」 → 時計を指差し視覚で補う。

- NG例:「食べないとダメ」「ちゃんとして」などの否定語。

まとめ:短く、肯定的に、1回で伝える

認知症 食事拒否での声かけは、 短く、ポジティブな言葉で。

“つられ食べ”の力・・・楽しめる雰囲気で感情から食欲を引き出す

ポイント:人は“楽しい場”につられて食べます

楽しいと、つられて自分も笑顔になってしまうように

同じメニューでも、雰囲気で手の伸び方が変わります。

“食べない日”が続くときこそ、楽しい会話や笑顔を先につくります。

理由:感情は食行動のアクセルになる

楽しい・安心は、食べる動作の背中を押します。

具体例:“つられ食べ”を起こす工夫

家族も同じ時間に着席。

先に美味しそうに一口食べて見せる。

おしゃべりは食事と関係ある明るい話題。

「今日の味噌汁、香りいいね」など。

自分で食べるって大事です。

手に持ちやすいものを少量ずつ。

小さなおにぎり(持ちやすい俵形がオススメ)やパン、サンドイッチ、など。

「スプーンをここに置いてくれる?」「お皿を並べてくれる?」など、

デイサービスでもそうですが、役割があると満足した表情になります。

まとめ:理屈より、楽しい空気をつくる

認知症 食事拒否の日こそ、笑顔の演出を。

“つられて一口”が入れば、流れが変わります。

行動を促す一言:「おいしいね」と笑顔で伝えてみましょう。

安全上の注意と“受診の目安”——むせ・体重減少・脱水サインを見逃さない

ポイント:安全の確認は最優先

対応しても食べない、むせが増える、体重が急に減るときは、専門職に相談を。

理由:嚥下機能の低下や体調変化が隠れていることがある

誤嚥性肺炎や便秘、口腔トラブル、薬の副作用が関与する場合もあります。

具体例:相談・受診の目安

- 熱や咳・痰、強いむせが出る。

- 1〜2週間で2〜3kgの体重減少がある。

- 水分摂取が1日500ml以下が続く。

- 口内炎・合わない入れ歯が痛そう。

- 新しい薬の開始直後から食べない。

まとめ:対応+安全確認がセット

在宅なら訪問看護、主治医、言語聴覚士(ST)、歯科に早めの相談を。

行動を促す一言:体重と水分量を今日からメモ。

変化があれば、早めに相談しましょう。

まとめ|今日からできる“3つの一歩”

- 軽い刺激:冷たいスプーンで唇をタッチし、成功で終える。

- 穏やかな環境:テレビを消し、見本を示して“今は食べる”を伝える。

- 短い肯定の声かけ&楽しい雰囲気:「好きな○○だよ」。

つられ食べを誘う。

認知症 食事拒否に万能薬はありません。

でも、小さな工夫の積み重ねで“食べない日”は確実に減らせます。

今日の食事で、できることをひとつだけ試してみましょう。

コメント