娘:「また、お菓子ばっかり食べて…」

母:「こっちの方がおいしいんだもの」

「甘い」「濃い味」を好むようになって、

自分の料理が美味しくないのかしら…と、

つい苛立ってしまうことはありませんか?

これは料理の腕のせいではありません。

認知症による味覚や嗅覚の低下が原因で、

以前より「味を感じにくくなる」からです。

私も訪問看護やデイサービスで、同じ悩みを抱えた家族の声をたくさん聞きました。

「認知症の味覚変化」に寄り添いながら、

栄養と安心を両立できる食事介助の工夫を

一緒に整理していきましょう。

この記事でわかること

- 認知症の味覚変化と甘いもの・濃い味を欲しがる理由

- すぐにできる3つの工夫

- 声かけの型と実践例

- よくある疑問(Q&A)

認知症の味覚変化と「甘いもの」「濃い味」を欲しがる理由

「せっかく作ったのに、お菓子ばかり…」

がっかりしますよね。

責めたくなる自分もつらい。

でもそれは料理のせいではなく、「認知症による味覚変化」という体のサインです。

結論

認知症で最も低下しやすい味は「甘味」であり、次いで「塩味」の低下も高齢者一般に多くみられます。

そのため甘いものや濃い味に手が伸びやすくなります。

理由

加齢や認知症による嗅覚・味覚の低下、唾液量の減少、服薬の影響などが重なり、

今までの味付けでは「物足りない」と感じやすくなるからです。

具体例

- 醤油や砂糖を多く使いたがる

- デザートや菓子類を中心に食べたがる

- 食事より甘い飲み物を好む

まとめ

「好みの変化は病気が原因」と理解できると、

介護者自身が「自分のせいじゃない」と気持ちを楽にできます。

今日のひとことアクション

「好みが変わったのは認知症による味覚変化。甘いものや濃い味を欲しがるのは病気のせい。私のせいじゃない」と認識しよう。

代わりのものを示す——お菓子もいいけれど、果物もどうかな?

「お菓子ばかり食べちゃダメ!」と言いたくなりますが、完全に禁止すると逆効果です。

むしろ反発や不安が強まり、甘いものへの執着が増すこともあります。

甘味に変わる安心感のある食品を用意しよう

認知症の方は「選べる」ことが安心につながります。

あらかじめ甘味を感じられる代わりの食品を用意しておくと、自然に調整ができます。

具体例

- 果物(バナナ、みかん、いちご、ぶどう)は一口サイズで小分け

- 甘酒(ノンアル・希釈)、ヨーグルト、寒天ゼリー

- さつまいも・かぼちゃの茶巾、にんじんラペの甘酢

- 蒸したさつまいも+少量のアイスでスウィートポテト風

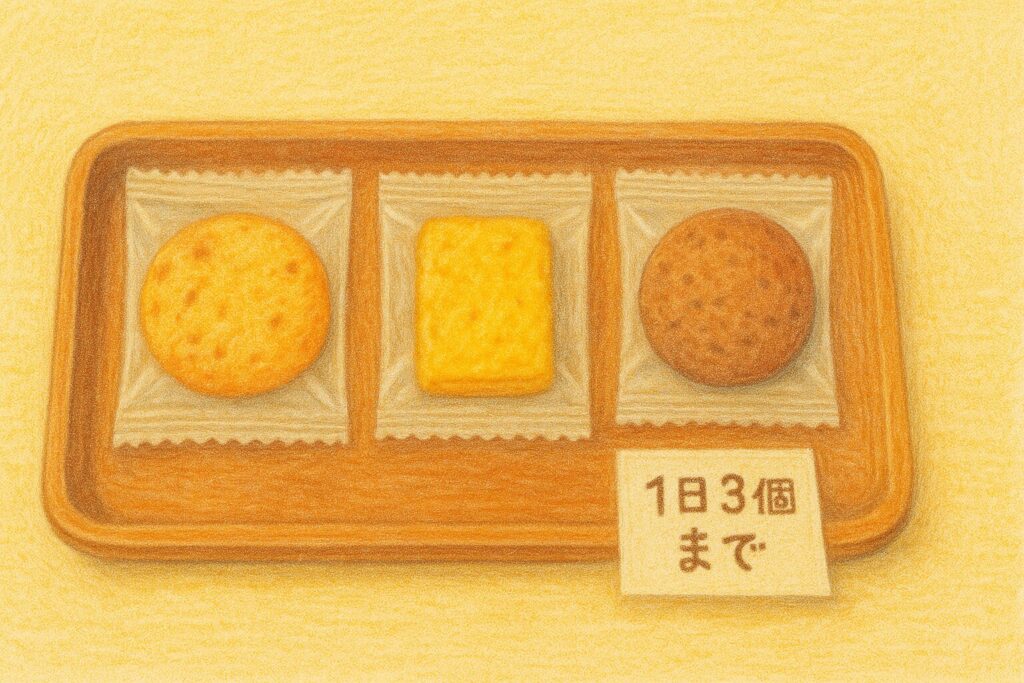

- 市販菓子は個包装にし、1日の量を見える化

食べ過ぎを防ぐミニ盛りテク

- 小皿やミニカップで提供

- トレーに最初から盛り付けて「ここまで」と見える化

- 彩りを工夫して少量でも満足感を

血糖が気になる時の工夫

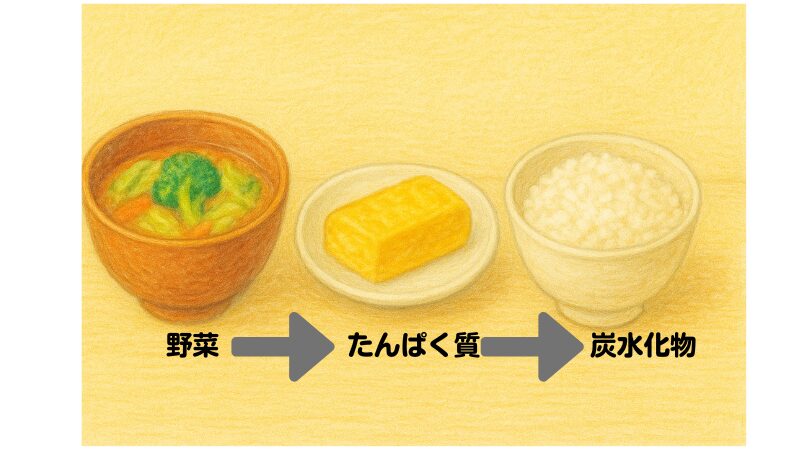

- 野菜・食物繊維(寒天・わかめ・きのこ)たんぱく質(豆腐・卵・ヨーグルト)を先に

- 果物は食後に回すと血糖上昇を抑える

- 水分をこまめに摂ることで甘味への執着を和らげる

今日のひとことアクション

「お菓子もいいけど、こっちもどう?」の“も作戦”で提案しましょう。

あらかじめ味付け——テーブルに調味料を置かない

ちょっと目を離したすきに、

料理が“醤油漬け”になっていた…

そんな経験はありませんか?

調味料が目に入ると手が伸びやすく、トラブルの原因にもなります。

キッチンで最終調整、食卓はすっきり

- 食卓には調味料を置かず、台所で最終的に味を整える

- 香味野菜(しょうが・ねぎ・しそ)、柑橘、だしで「うま味と香り」を増やす

- 下味をつけてから調理、サラダは和え衣を作ってから提供

うま味で満足度を高める

- かつお・昆布だし、干し椎茸の戻し汁

- ツナ、粉チーズ、鰹節を少量加える

→ 塩分を増やさなくても「濃い」と感じやすくなります。

安全面のチェック

- むせやすい時は温度・とろみ・一口量を調整

- 体重減少・便秘・夜間せきがある場合は専門職に相談

- 水分はこまめに。温かい汁物は嗜好と水分補給の両立に◎

今日のひとことアクション

食卓に出す前に「味・香り・温度」の最終チェックをしましょう。

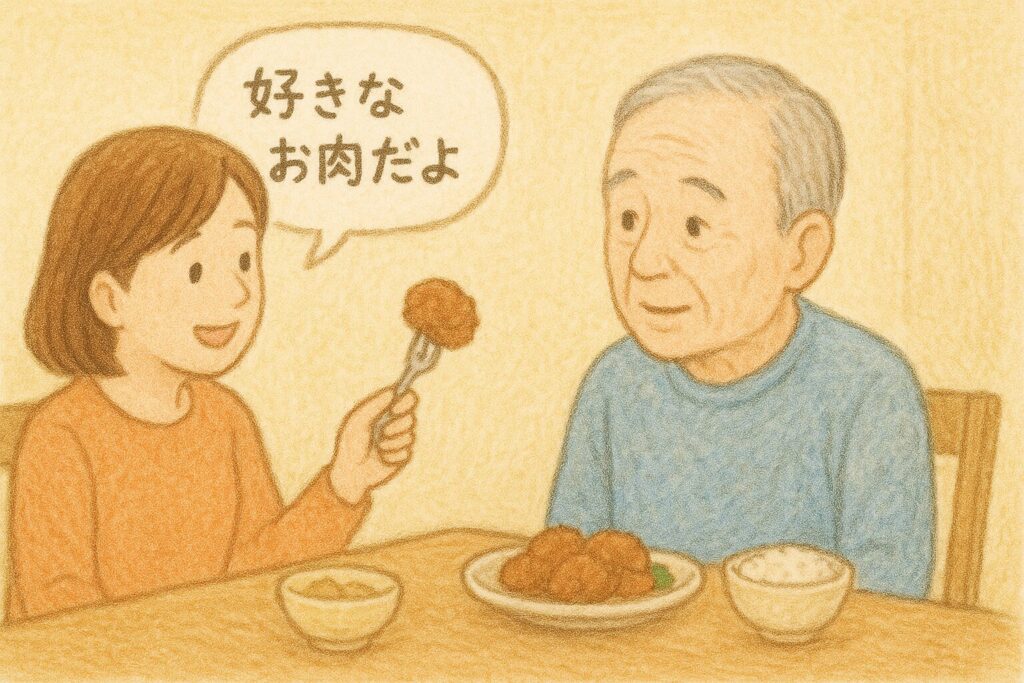

感じにくい味を言葉で補う——「好きな○○だよ」「今日の庭のトマトだよ」

味覚が弱くても「好きなもの」「今日の出来事」は心を動かします。

言葉が食欲のスイッチになることがあります。

声かけの工夫(実例)

- 「好きな鮭の塩焼きだよ。いつものお茶碗でどうぞ」

- 「庭のトマト、今日赤くなったよ。一緒に食べよう」

- 「あなたの得意な味付けを思い出して、少しだしを効かせたよ」

- 「温かい汁物からどうぞ。香りがいいよ」

- 「今日はここまでにしよう。

楽しみはまたあとでね」

環境づくりのコツ

- テーブルはシンプルに。料理を主役に

- 聞き取りやすい声。短文肯定的な言葉を

- 調理の匂いを少し漂わせて食欲を刺激

今日のひとことアクション

「好き・今日・一緒」の3語をメモして、食卓に貼っておきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 甘いものは完全にやめさせるべき?

A. 原則は制限ではなく調整。個包装や時間を決めて量をコントロール。

Q2. 糖尿病が心配です。どうしたら?

A. 医師の指示が最優先。普段は「野菜や食物繊維→主食→少量の甘味」の順で。

Q3. 砂糖ゼロや人工甘味料はどうですか?

A. 過剰使用は味覚のリセットに影響。

まずは総量のコントロールを。

Q4. 食べ飽きや拒否が出たら?

A. 盛り付けや器、温度を変える。声かけは「好き・今日・一緒」で。

Q5. 家族へどう伝えたら?

A. 「味覚変化が背景」「代替案と見える化」「卓上調味料は出さない」の3点を紙にまとめて共有。

まとめ:記事全体の振り返り

- 認知症の味覚変化で甘いもの・濃い味を好むのは自然なこと

- 工夫でできること:

- 代替食品を先に用意(果物・寒天・ヨーグルト・小分け)

- あらかじめ味付けし、卓上調味料は置かない

- 言葉で補う——「好き・今日・一緒」

今日からできるのは、小甘味の計画・食卓の片付け・声かけの3つです。

無理のない一歩を積み重ねて、食卓の笑顔を少しずつ増やしていきましょう。

コメント