「最近、言いたいことがあるみたいだけど、言葉が出てこないようで……」

「“アレだよ、アレ!”って言われても……」

「うなずいているけど、話がかみ合っていない気がする」

「話している途中で、別の話に切り替わってしまう」

訪問看護の現場でも、こうした声をご家族からよく伺います。

うまく話せなくなると、どう接すればいいのか戸惑ってしまいますよね。

でも、そこには“理由”があり、関わり方の工夫でお互いの負担がやわらぐことも。

なぜ話さなくなるの?考えられる原因

認知症による「失語」や思考スピードの低下

「失語」とは、脳の“言葉をつかさどる部分”に障害が起きることで起こる症状です。

- 言葉が出てこず「アレ、アレ…」と繰り返す

- 「いちご」を「ちいご」と言い間違える

- 「いちご」を「りんご」と言い換える

- 同じ言葉を繰り返す

- 意味のつながらない言葉を話す

本人は一生懸命伝えようとしています。

うまく言葉にできないのは、決して「何もわかっていない」からではありません。

疲れている・話す自信を失っている

言葉が思うように出ない状態は、とてももどかしく孤独です。

何度もうまく伝わらないと、「どうせ伝わらない」「話しても無駄」と感じてしまうことも。

結果として、少しずつ言葉が減ってしまうのです。

安心しているから、静かにしている場合も

あるご夫婦のお宅を訪問していた時のこと。

終末期の奥様はベッドで療養され、難聴と認知症のあるご主人は黙ってパソコンに向かっておられました。

「もう少し会話を」と思って声をかけると、

「静かに寝ているから、起こしてはいけないと思ってね」

と、ご主人なりに“思いやって”会話を控えていたのです。

それからは、私が間に入って橋渡しをするように。すると、奥様の笑顔が増え、ご主人の表情もやわらぎました。

言葉が少なくても、愛情や気持ちはちゃんと通じ合っているのだと学ばせてもらった場面です。

話しかけ方の工夫

話すペースをゆっくりと

高齢の方には、普通の会話が「早送り」のように感じられることがあります。

話すスピードを落とし、相手の反応を待つ時間をつくりましょう。

わかりやすい言葉・短い文で

情報が多いと混乱しやすくなります。句読点を意識して区切りながら、2~3語ずつ話すのがポイントです。

例:

✘「明日外で一緒にご飯を食べよう」

⭕「あした、そとで、たべようね」

否定しない・訂正しすぎない

✘「それ違うよ」「わからないよ」

⭕「うん、それもいいね。でもこうするのもいいかもね。」

相手の言葉を一旦受け止めることが、信頼と安心につながります。

Yes/Noで答えられる質問を

「今日はカレーがいい?うどんがいい?」よりも、「カレーがいい?」と聞くと、うなずくだけでも意思表示しやすくなります。

選択肢は2つまで

3つ以上は混乱の元。

「AとB、どっち?」とシンプルに。

可能なら実物を見せるとより効果的ですね。

過去の思い出にまつわる話題

旅行、美味しかった食事、仕事、子どもや孫のことなど、

長期記憶は比較的残りやすく、懐かしい話は言葉を引き出すきっかけになります。

「沈黙も会話」と心得る

返事がない = 拒否、ではありません。

「今、言葉を探している最中」かもしれません。

10秒、20秒待ってみる。

その”間”が、相手への最大の敬意になることも。

焦って次の質問をしてしまうと、相手はますます言葉を失います。

ゆっくり待つ勇気を持ちましょう。

話すことを強制しない

「ただ一緒にいる時間」も大切です。

会話より“安心感”のほうが、相手にとって必要なときもあります。

「待つ」ことも大事なコミュニケーションのひとつですね。

環境を整える工夫

言葉が出やすくなる「場の作り方」も重要です。

テレビ・ラジオは消す

背景音があると、言葉の聞き分けが難しくなります。会話の時間は静かな環境を。

明るさと時間帯を選ぶ

午前中など、ご本人が比較的すっきりしている時間帯を狙いましょう。

夕方以降は疲れて言葉が出にくいです。

座る位置を工夫する

真正面ではなく、斜め45度から話すと圧迫感が減ります。

同じ方向を向いて座る(並んで座る)のもおすすめです。

視覚的なサポートを活用

- 写真や絵カードを指差しながら話す

- カレンダーや時計を一緒に見ながら時間の感覚を共有

- ジェスチャーを大げさに使う(飲むまね、食べるまねなど)

言葉だけでなく、目で見える情報があると理解しやすくなります。

やってしまいがちな「逆効果」パターン

失敗してしまった経験を共有しますね😅

✘ 質問攻めにしてしまう

「今日はどうですか?」「何を食べたい?」「どこが痛い?」……

心配だからこそ、つい連続で質問してしまいました。

それが相手を疲れさせてしまってうまくいかなかった経験です。

改善策: このシーンでは1つだけ、と ゆっくり聞く。それくらいの気持ちで。

✘ 訂正ばかりしてしまう

「それ昨日じゃなくて先週でしょ」

「その人は○○さんじゃなくて△△さんですよ」

否定されたら嫌ですよね。

正しいより、気持ちが通じることのほうが大切な場面もあります。

改善策:間違っていても正そうとしない。

✘ 早口で一方的に話してしまう

こちらが焦っていると、相手にも伝わってしまいます。

深呼吸して、ゆっくりと。

言葉以外のコミュニケーションも大切に

- 手を握る

- 微笑む

- 目を見る

- 同じ風景を一緒に眺める

- 肩にそっと手を置く

- 一緒に歌を口ずさむ

こうした”非言語的な関わり”も、大切なコミュニケーションです。

たとえ言葉は返ってこなくても、あなたの声や表情は届いています。

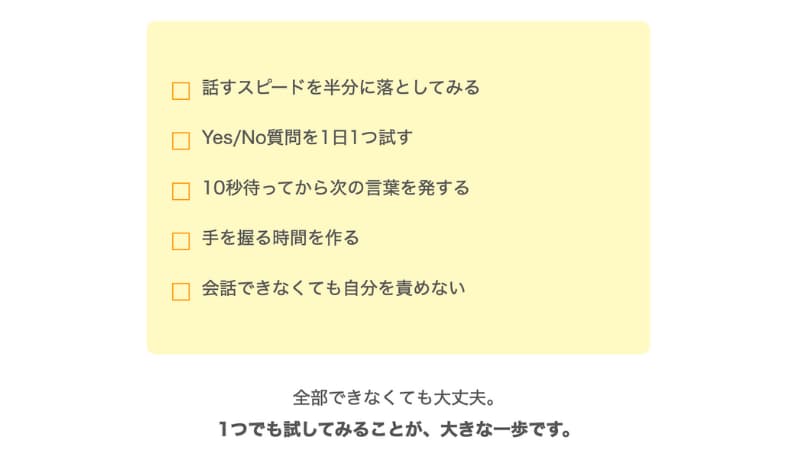

今日から試せる5つのこと【チェックリスト】

まずはこの5つから始めてみませんか?

まとめとエール

うまく言葉が出ないご本人は、戸惑い、不安や孤独を感じているかもしれません。

そして、どう接すればいいか悩むあなたの気持ちも、きっと伝わっています。

うまく会話できないことに、罪悪感を感じなくていいんです。

毎日完璧である必要はありません。疲れたら休みましょう。

介護は長い道のりです。あなた自身が心身ともに健康でいることが、何より大切。

一人で抱え込まず、訪問看護やケアマネージャー、地域の支援サービスも頼ってくださいね。

言葉だけに頼らなくても、

笑顔・声のトーン・ぬくもりで気持ちは通い合えます。

焦らず、ゆっくりと――

あなたのその優しいまなざしが、何よりの安心になりますように。

コメント