認知症の人は3.5人に1人(2025年予測)

2025年、認知症とその予備軍は「高齢者の3.5人に1人」と推計されています(NHK・2025年7月放送より)。

「親の認知症が進んできたけれど、施設に入れるべきか迷う……」

「できるだけ家で看たいけれど、もう限界かも……」

そんな思いでこの記事を開かれた方も多いかもしれません。

ここでは、今すぐ参考になる施設の選び方と、早見表をご紹介します。

でもその前に、早めの対応が必要だと思われる症状があります。

早めの対応が必要なサイン

以下のような症状が出てきたら、早急な対処が必要です。

- 夜間のひとり歩き(徘徊)

- 頻回な夜間トイレ歩行

- 排泄トラブル(特に便をいじるなど)

- 介護者が十分に眠れない状況が続いている

これらは、介護者の限界が近いサインです。

ひとりで抱え込まず、外部の力を借りるタイミングです。

暴言や暴力で困っている人は?

そういうときはまず、主治医に相談してください。

お薬の追加や変更で落ち着くこともありますよ。

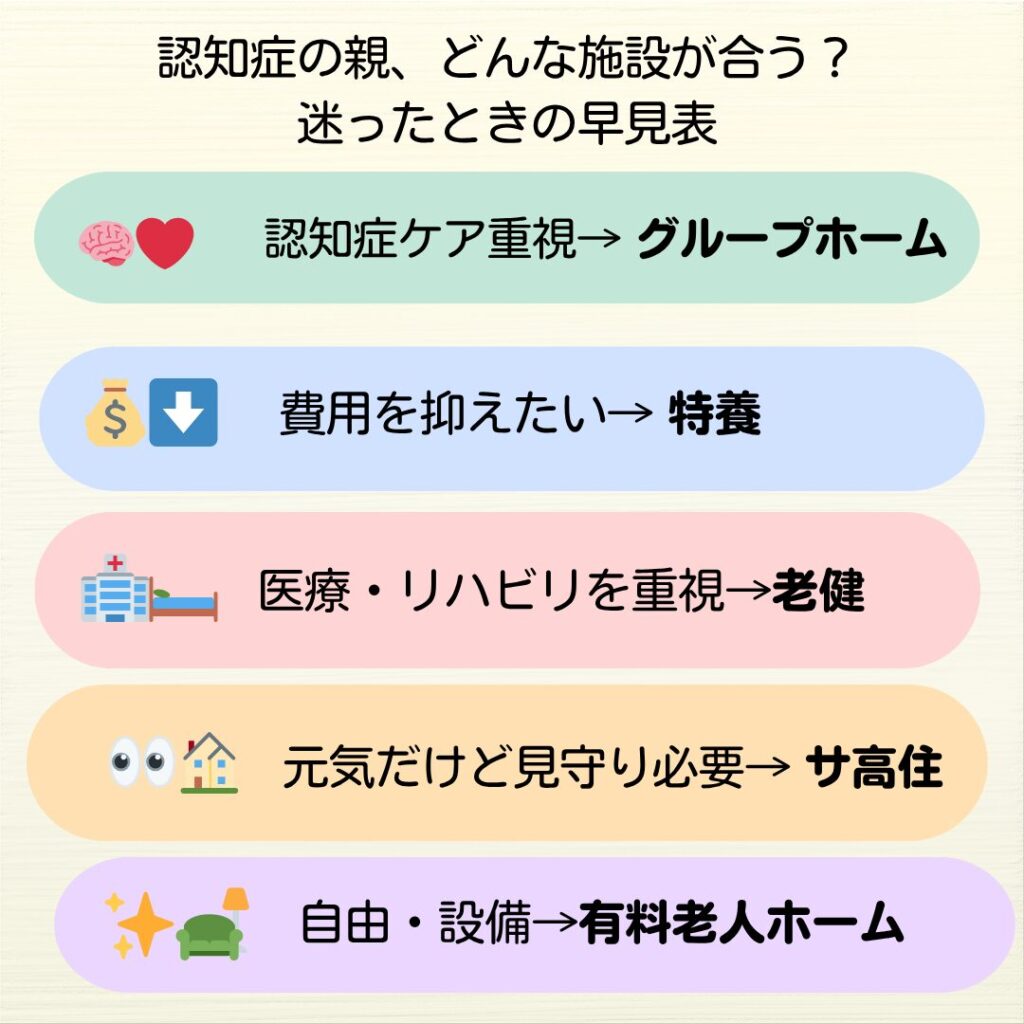

重視ポイント別・おすすめ施設

介護の状況や希望によって、

選ぶ施設は変わります。

以下の表に、まとめました。

スマホの方は拡大して御覧ください。

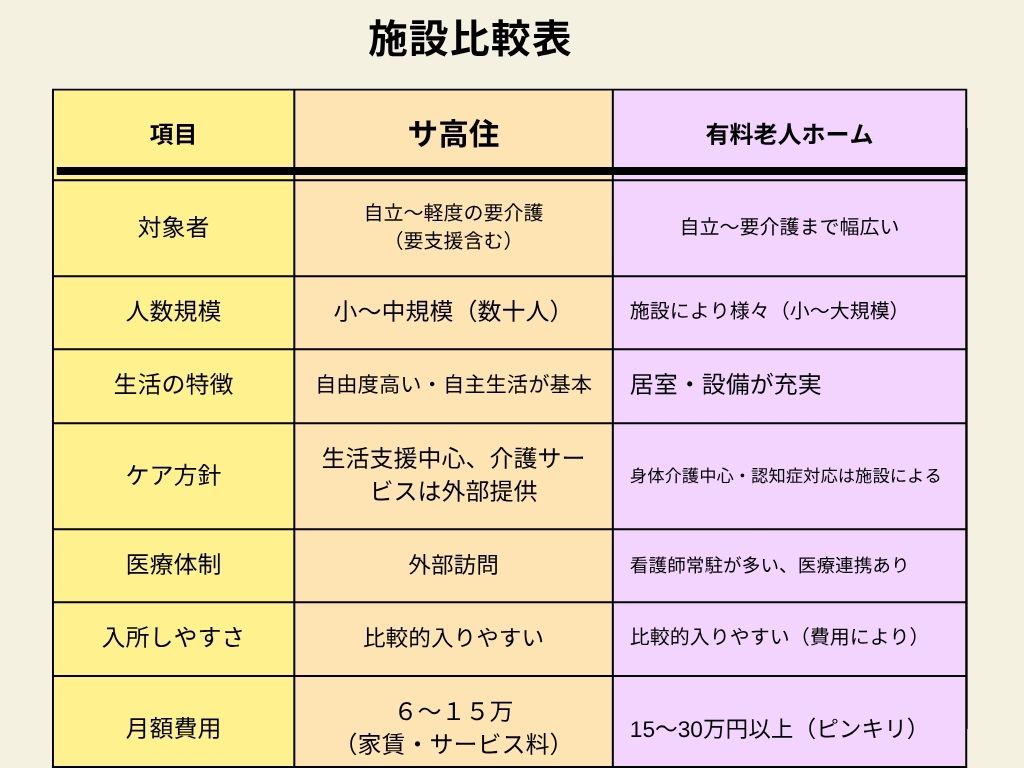

代表的な5つの施設比較表

認知症の初期で女性の場合、グループホーム(介護保険上の正式名称は認知症対応型共同生活介護)を検討なさる方が多いと思いますので、向く人、向かない人を表にしてみました。

グループホームは基本、自分でできることは自分でやりながら生活をします。

昼も夜もスタッフがいてくれて、少人数なのがいいですね。

グループホームに向いている人、向かない人

| グループホームに 向いている人 | グループホームに 向かない人 |

|---|---|

| ● 認知症の診断を受けている人(軽中度) ● 見慣れた環境で安心したい人 ● 家庭的な雰囲気を好む人 ● 身体介護はそれほど多くないがサポートが必要な人 ● 人との関わりが好きな人 | ● 医療的処置が多い人(点滴、胃ろうなど) ● 重度の身体介護が必要(車椅子で全介助など)● 認知症がない or ごく軽度で他の理由で入所希望の人 ● 自分のペースで静かに過ごしたい人(集団生活が苦手) |

これだけは確認してほしい

→ パンフレットや見学時に”必ず確認”しましょう。

・看取り対応

施設を1ヶ所で完結させるのではなく、たとえば「グループホーム → 特養」と段階的に移る選択肢もあります。

そのためにも、親御さんの年金や貯金の状況を事前に把握しておくことが大切です。

介護には長い時間とお金がかかります。

子ども世代がすべてを背負うのではなく、

できるだけ「親のお金の中で」安心して暮らせる形を考えることが、双方にとって無理のない選択につながります。

・認知症入居可否

・入居金の有無

「かわいそう」と「限界」のあいだで揺れるあなたへ

「やっぱり施設はかわいそう」

「もう少し自分ががんばれそう」

そう迷うのは当然のことです。

ただ、限界まで我慢しすぎると、選べる施設が減ってしまう現実があります。

症状が進みすぎると「受け入れ困難」と断られるケースも。

選択肢があるうちに、少しずつ準備を始めることが大切です。

ケアマネージャーに相談する際のポイント

まずは担当ケアマネージャーに相談するのが基本ですが、知っておいてほしいことがあります。

ケアマネの仕事は

「在宅介護の支援」が前提。

施設入所を希望すると、対応が進まないこともあるのです。

つまり、「在宅介護の支援」に該当するのは、サ高住や有料老人ホーム。

グループホーム、特養、老健は在宅介護に該当しないのでケアマネの変更が必要です。

もちろん、親身に動いてくれるケアマネもたくさんいますが、話が進まないときは他の選択肢も検討してください。

- 主治医(かかりつけ医)

- 地域包括支援センター

最後に

施設を選ぶことは、決して「親を見捨てる」ことではありません。

むしろ、お互いが健やかに暮らすための大切な選択肢の一つです。

ただ、施設に預けて終わりにせず、ぜひ会いに行ってあげてくださいね。

私も、離れて暮らす子どもたちが帰省するというときは本当に嬉しくて、

「何を作ろうかな?どんな話をしようかな?」とワクワクしながら元気になれます。

あなたとご家族が、少しでも安心して前に進めますように。

この記事が、その一助となれば幸いです。

コメント