デイサービスでよく聞く言葉のひとつに、

「さあ、もうおいとまいたします。家に帰ります」というセリフがあります。初めての来所時や、昼食後によく見られる場面です。

ご家族からも

「自宅にいるのに『家に帰りたい』と言うんです」と戸惑いの声を聞くことがあります。

では、いったいその“帰りたい家”とは、

どこなのでしょうか?

その人が「行きたい」「帰りたい」と

思っている場所とは?

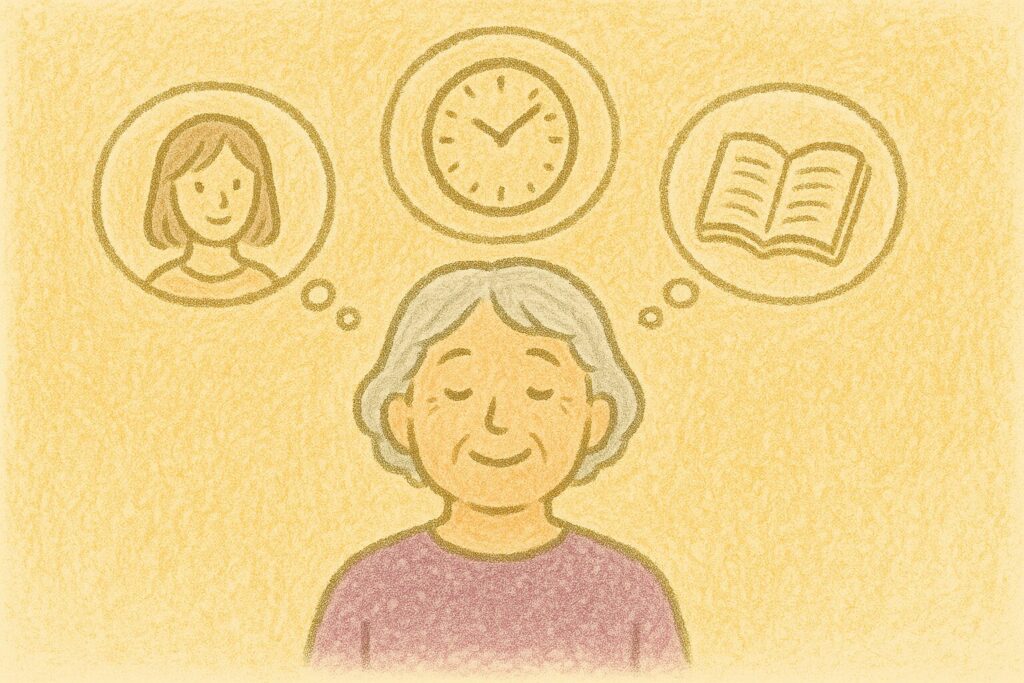

帰りたい場所は“気持ちが安らぐ場所”

結論から言うと、帰りたい場所は

「気持ちが安らぎ、楽しいと思える場所や時間」であることが多いようです。

幼少期を過ごした故郷だったり、

日々の習慣だったスーパーへの買い物、

定時に通っていた会社など、

人によってさまざまです。

本人にとって、まるでタイムスリップするような感覚で「帰らなければ」と思うのです。

その一方で、「どこに行くの?」と尋ねられると、うまく答えられないこともあります。

「家に帰りたい」と言う3つの理由

① 本人にとっては“現実”

何か大事な用事があると感じているのに、

何だったかは思い出せない。

「出かけなきゃ」と思って外に出たけれど、

道を尋ねるのは恥ずかしい…。

そんな気持ちが迷子のような状態を招くことがあります。

② 自宅にいても“自宅”と感じられない

脳の認知機能の障害により、たとえ自宅にいても「ここは自分の家じゃない」と感じてしまうことがあります。

③ 不安から逃れたい気持ち

自分の状況がよくわからないとき、

いろいろな不安がわき起こってきます。

「安心できる場所に帰りたい」という思いが強くなるのは自然なことです。

これらの理由は一つだけではなく、いくつかが重なっていることも多いです。

対応のヒント(5つの対策)

① 言葉をそのまま受け取らず、まずは穏やかに話を聴く

「帰りたい」という言葉の背景には、

不安や寂しさ、生活リズムの感覚など、

さまざまな思いが隠れています。

まずは焦らず、

その人の話に耳を傾けてみましょう。

② 寄り添う気持ちをもつ

「少し一緒にお話ししませんか」と隣に座るだけで、気持ちが落ち着く方もいます。

「子どもが帰ってくるからご飯の支度をしなくちゃ」と話す方が多いのは、家族への愛情が深いからこそ。

場所や時間よりも、

“誰かと過ごした安心の記憶”に帰りたいのかもしれませんね。

③「今、車を手配しますね」など具体的な言葉で一時的に安心させる

「帰りたい」という訴えに対し、

「わかりました、今手配しますので、少しだけ待っていてくださいね」と伝えると落ち着く方もいます。

“気持ちを受け止めてもらえた”と感じることが安心につながるのです。

④ 他のことへ気持ちを向けてみる

夕方に強く訴えが出ることが多いのは、

いわゆる「夕暮れ症候群」の影響かもしれません。

暗くなると「帰らなきゃ」という本能的な感覚が働くのです。

そんなときは、おやつの時間や軽いレクリエーションなど、自然に気持ちを切り替える活動を取り入れてみましょう。

⑤ 一緒に外へ出てみる

時間や人手に余裕があれば、少し外に出て一緒に歩くだけでも気分転換になります。

外の空気を吸いながら話すことで、

「自分は大丈夫」という感覚が戻ってくることもあります。

まとめ:その人にとっての「安心できる場所」を探して

「家に帰りたい」という言葉には、

現実の住居以上に、“心のよりどころ”が込められているように感じます。

その背景には、かつて大切にしていた人、習慣、時間の流れなどがあるのかもしれません。

だからこそ、介護する私たちは

「どこに帰りたいのか?」ではなく、

「何がその方にとっての安心なのか?」

を見つめていくことが大切です。

コメント