明日は通院日

娘「お母さん、お風呂に入ろうよ!」

母「え〜、めんどくさいからいいよ〜」

娘「だって、汗かいたでしょ?」

母「外に行ってないから大丈夫だよ〜」

…こんな会話、よくありますよね。

私がデイサービスで働いていた時も、

「お風呂に入るまで」が一番の山場でした。

すったもんだの末、ようやく入浴すると…

「気持ちいいね〜」

「朝風呂なんて贅沢だねぇ〜」

と、まるで別人のように笑顔に。

「そうでしょそうでしょ!もっと早く入ってくれたら、私も汗だくにならないのに…」と

思わずにはいられなかったことも💦

どうしたらこの悩みを解決できる?

「昔はあんなに好きだったのに」

と話すご家族。

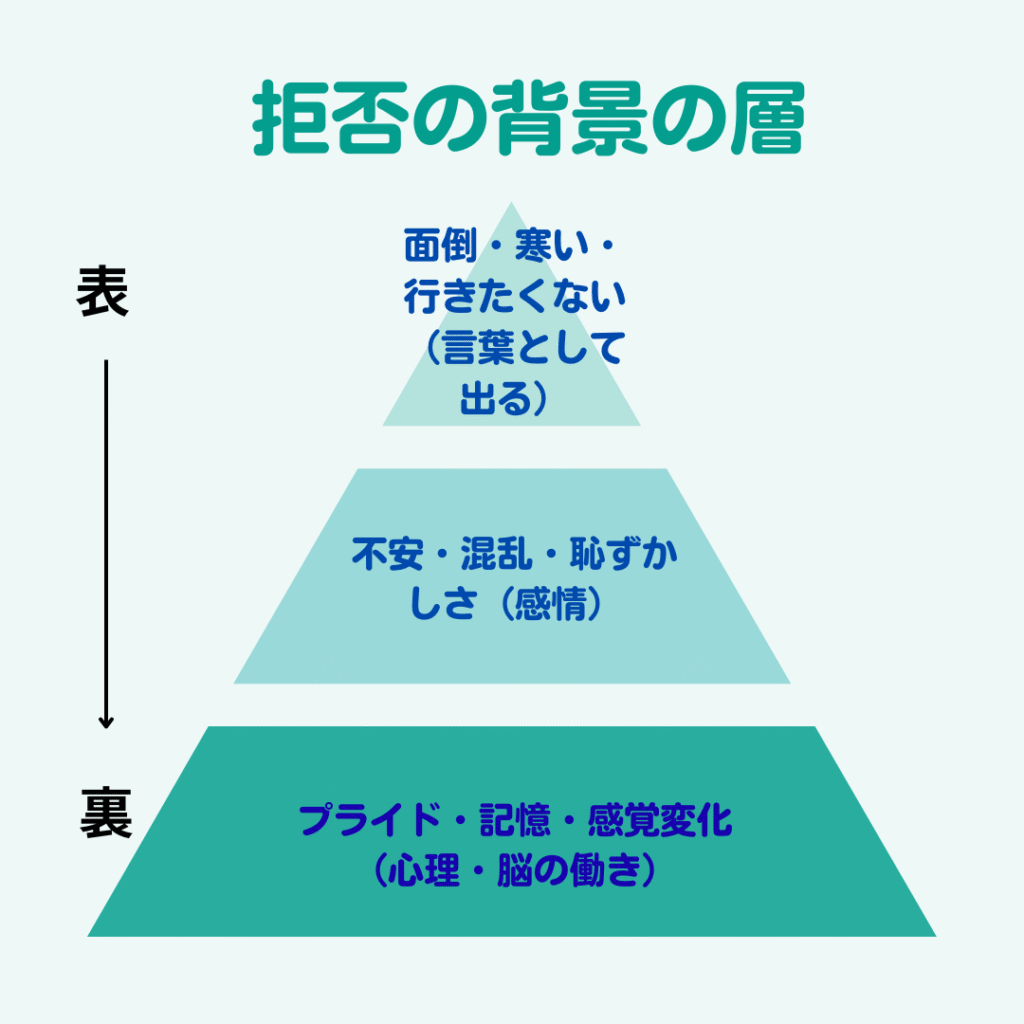

「お風呂に入りたくない」の背景には

実に様々な理由があります。

「本人の気持ちを尊重したほうがいいのか、それとも入ってもらうべきか」

その狭間で迷うことも少なくありません。

今回は、入浴サービス・デイサービス・訪問看護での経験をもとに

入浴を拒む理由とその対策について、

実際の介護現場で効果があった方法を

ご紹介します。

ご家族だけでなく、介護スタッフの方にも

参考になれば嬉しいです。

入浴を拒む主な理由

介護現場では「お風呂に入りたくない」

と言う声をよく耳にします。

その背景には、いくつもの理由や思いが隠れています。

「めんどうくさい」「寒いよ」──

そんな言葉の奥にある“その人の気持ち”

それに気づけると、

関わり方が変わってくるかもしれませんん。

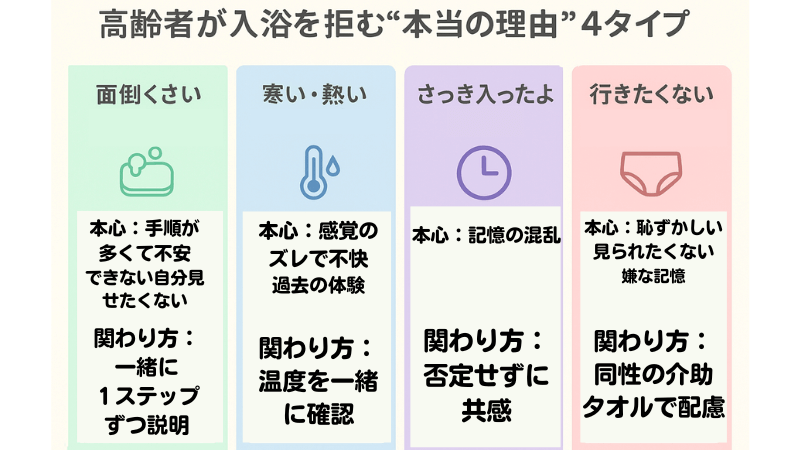

① 手順がわからない

「面倒くさいね…」

入浴をめぐる場面で、よく耳にする言葉。

お風呂に入るには、服を脱ぐことから始まり、洗髪・洗体・温度の調整など、

いくつもの手順を踏む必要があります。

その流れを理解したり、思い出したりするのが難しくなると、

心の中で「もういいや」と感じてしまう。

でもその背景には、

「できない自分を知られたくない」

「まだ自分でできると思いたい」

そんなプライドや自尊心が隠れているかも。

入浴を断るのは、怠けているからではなく、

“できる自分を守ろうとする心のサイン”

そこに気づいてあげられると、声かけの仕方も少し変わってきますね。

② 身体の感覚が鈍くなる

介助のとき、冷たいお湯が肌に当たり「いやっ」と表情をしかめる方がいます。

同じ人でも、その日の体調によって、同じ温度を「熱い」「冷たい」と感じることも。

これは、加齢や病気による感覚の変化が関係していることが多いのです。

自分では温度の違いをうまく判断できず、思いがけず「びっくり」してしまう。

一度でもそのような不快な経験をすると、

「またあんな思いをするのでは…」と身構えてしまいます。

それは、人間としての自然な防衛反応です。

だからこそ、入浴前の「一緒に温度を確認」「ぬるめ、足元から始める」などの工夫が、

“安心しお風呂に入れるサイン”になります。

③ 時間の感覚のズレ「さっき入ったでしょ」

「今日はもう入ったよ」

そう言われても、実際には入っていないことがあります。

ご本人の中では、入浴した記憶が残っていたり、過去の体験と今とが重なっていたりするのです。

これは、短期記憶の低下によって「ついさっきのこと」があいまいになってしまうために起こります。

「入ってないですよ」と否定するよりも、

「そうでしたね。でも今日はいい香りのシャンプーを使ってみませんか?」

と、気持ちを切り替えるきっかけをつくる声かけが効果的です。

④ 嫌な記憶と結びついている

入浴を嫌がる背景には、過去の怖い体験や恥ずかしさが隠れていることもあります。

ある方は、幼いころにお風呂場でかくれんぼをして、見つけてもらえず怖い思いをしたそうです。

その記憶が強く残り、閉じた扉の向こうへ入ることに不安を感じるようになりました。

今では、扉を開けたままシャワーのみで対応しています。

また、「下着を汚してしまっているのを知られたくない」という思いから、

入浴を避けようとする方も。

どちらも、「恥ずかしい」「情けない」と感じる気持ち、つまりプライドとトラウマの混ざった心の痛みです。

大切なのは、「無理に入れてしまうこと」ではなく、安心してもらえる環境を少しずつ整えること。

⑤「行きたくない」──羞恥心と信頼関係のはざまで

「もういい」「今日は入らない」

そんな言葉の裏には、恥ずかしさや不安が隠れていることがあります。

服を脱ぐ、肌を見せる――

その行為は、たとえ家族や介護者であっても、簡単なことではありません。

特に異性の介助や若い介助者の場合、抵抗を感じる方は多いです。

また、長年、教師や公務員など「人前できちんとする」仕事をされてきた方ほど、

「見られたくない」「弱い自分を見せたくない」という思いが強くなりやすい傾向があります。

うまくいかない日もあるのが当たり前。

そんな時こそ

「対策」をストックしておきましょう。

対策:いろいろ試してみよう!

対策の基本は拒む理由の背景にある感情を知ることです。

信頼関係ができてくると、それらを知ることができるようになっていくと思います。

つまり、すぐには解決しないかも。

それでもできることからトライしましょう。

次からは4つの拒むタイプ別に対策を考えてみます。

「このタイプだからこう」と決めつけるものではありません。

人は誰でもいろんな面を持っています。

その方の言葉の奥にある気持ちを見つけるヒントになればと思います。

💡拒否には「理由」がありましたよね。

言葉の裏にある“不安・記憶・プライド”に気づくことが第一歩。

「めんどくさい」タイプへの対策

✅ 声かけ

「めんどくさいから、今日はいいわ」

一度拒まれても、数分後や別の人からの声かけにはすんなり応じてくれることも。

3回くらいまではタイミングを変えて声をかけてみましょう。

ただし、表情がこわばったり怒りのサインが出たら、その日は「やめる」選択も大切。

ポイントは信頼関係。

普段から「あなたが言うなら入ろうかな」と思えるような関係づくりを一歩ずつ。

一緒にお茶を飲む・ご飯を食べる・トイレに付き添うなど、

“一緒に”の積み重ねが大切です♡

✅「先生が言ってたよ」作戦

「お尻に湿疹ができてるから、先生が薬塗ってって言ってましたよ」

“先生”という言葉には、不思議な安心感があります。

「自分を気にかけてくれている人がいる」というメッセージが伝わることで、素直に入浴に応じてくれることがあるんです。

ときには優しいウソになるかもしれません。

でも、もしそれで「お風呂に入ってみようかな」という気持ちになれるなら、私はそのウソは”あり”だと思っています。

入浴を迷っている方には、こんな声かけもおすすめです。

「温かいタオルでお身体を拭きましょうか?」

「足だけでも、あったかいお湯につかってみましょうか?」

清拭や足浴は、身体を清潔に保てるだけでなく、気分転換にもなります。

それでも「面倒くさいなぁ」という表情の方へは、次のようなのアイテムも役立ちます👇

自分でやりたい方でも、ちょっとした手助けだけでさっぱりしますよ💕

フレッシィ ドライシャンプー

アクティ からだふきタオル

「寒い・熱い」タイプの対策

✅ お湯の温度に注意!

お湯の温度は40℃前後が目安。冬場は脱衣所や浴室も温めておきましょう。

感覚の変化で同じ温度でも「熱い」「冷たい」と感じることがあります。

- シャワーの温度を一緒に確認して、足元からかける

- 濡れた椅子が苦手な方にはタオルを敷く

- 湯船から出る前に椅子をシャワーで温めておく

「さっき入った」タイプへの対策

✅ 温泉の写真で気分UP作戦

温泉やお風呂の絵本・写真を見せて

「気持ちよさそう」と感じてもらうと、気分が前向きに変わることも。

✅ 色や香りで“入りたい気分”をつくる

視覚や嗅覚を刺激することで、「気持ちよさそう」という感情を思い出してもらいます。

色って、本当に大事なんです。

特に赤や黄色は本能的に注意を引く色とされていて、思わず反応してしまうそうです。

これは、認知症のフォーラムに参加したときに教えてもらいました。

デイサービスで勤務していたとき、どんなに工夫してもお風呂に入らなかった方が、

🟡 「黄色の紙に赤字で“お風呂どうぞ”」 と書いた貼り紙で入ってくださったことがありました。

また、「自分は特別扱いされている」と感じることも、モチベーションになるそうです。

好きな色のタオルや、気に入った色の着替えを選んでもらうだけでも、

会話が生まれて、自然と声かけが増えるんですよね。

もちろん、これらの方法はいつも再現できるわけではありません。

でも、「赤いTシャツで誘導したらうまくいった」なんてこともありました。

入浴拒否への対応は、まさにトライ&エラーの積み重ね。

その人の反応を観察しながら、色の力も味方につけていきたいですね。

- 好きな香りのシャンプーや入浴剤を選ぶ

- 黄色や赤の明るい色のタオルなどで誘導

- 「特別扱いされている」と感じてもらう工夫も◎

✅ 不安を減らす“ラベル貼り”

ボトルの見分けがつかず混乱する時もあり。

「頭」「体」などの大きなラベルを貼る。

名前を書く。

”自分のもの”がわかると安心感があります。

「行きたくない」タイプへの対策

✅ 配慮と印象の工夫

恥ずかしさやプライド、過去の嫌な記憶が背景にある場合があります。

”わからないだろう”なんて思わないでくださいね。

- 同性介助を選ぶ

- 体を隠せるようタオルを使う

- やさしい言葉づかいと落ち着いた声のトーンで

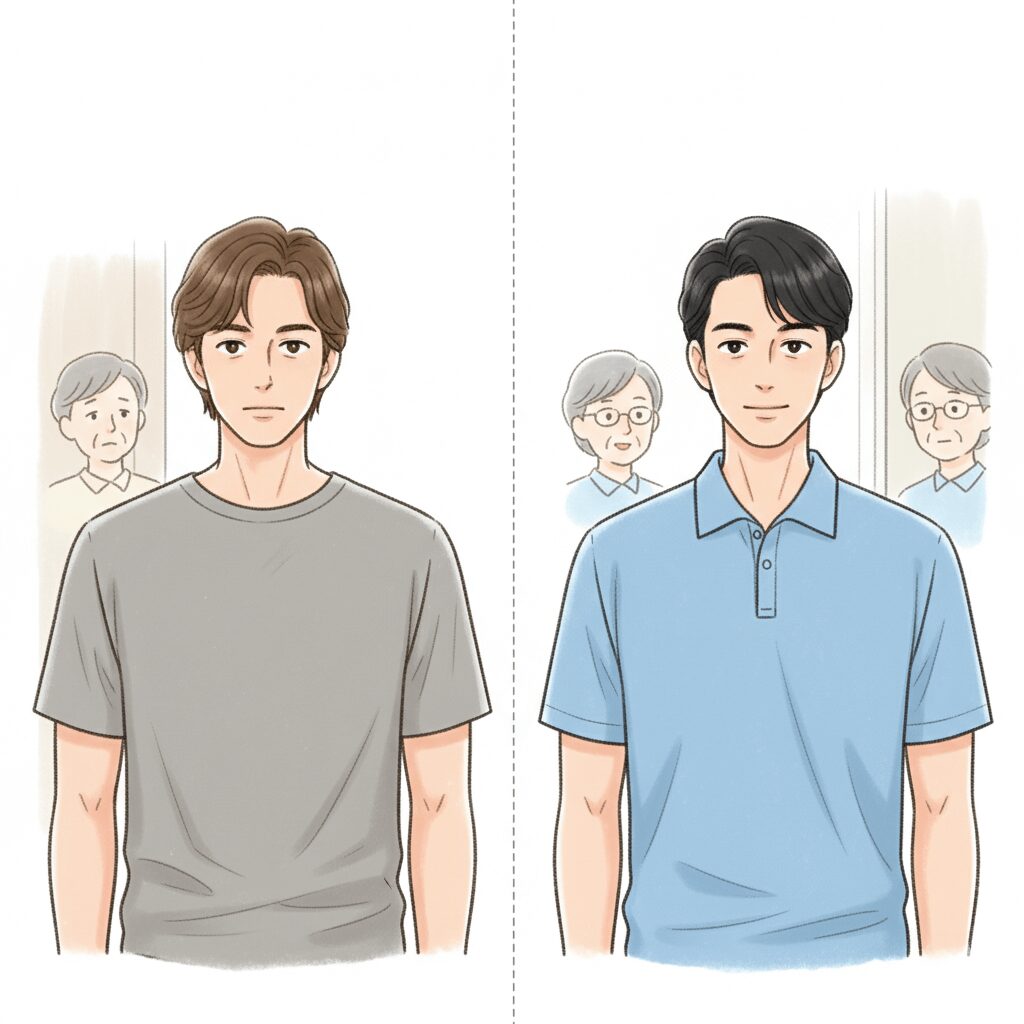

✅ 言葉遣いや印象を変える

特に教育職・公務員など「きちんとした人」への信頼が強い方には、外見が影響します。

- Tシャツよりポロシャツ

- 茶髪より黒髪が安心されやすい傾向

結構人の外見は見ているものです。

気をつけなければ・・・

服装・言葉・表情も“信頼の一部”です。

【番外編その1】お風呂の後の声かけ

✘ 「どうだった?」

⭕️ 「気持ちよかったでしょう」

声かけはすべて肯定で❗️

曖昧な言葉は返事に困ってしまうようです。

好印象の言葉で次の入浴につなげましょう。

【番外編その2】爪の状態をチェック

足の爪が伸び放題=認知症が進んでいる兆しのことも。 自宅での対応が難しい時は、

デイサービスや訪問サービスも上手に活用してみましょう。

もし、「お風呂で倒れていたら…」知っておきたいこと

こんなエピソードがありました。

90代ご夫婦の二人暮らし。ある日、ご主人がなかなかお風呂から出てこないため、奥様が様子を見に行くと、湯船に顔をつけたまま倒れていたのです。

思わず、湯船からご主人の体を引き上げようとした奥様。

幸いにも大事には至りませんでしたが、あとで落ち着いてから「お湯の栓を抜けばよかったのよね」と話してくださいました。

とっさのときは、慌ててしまうものです。

でも、「まずお湯を抜く」という一つの知識があるだけで、少し冷静になれるかもしれません。

ご高齢の方との暮らしでは、

“いざという時”を想定しておくことも大切な備えになります。

まとめ

入浴は、体を清潔にするだけでなく、

心をほぐす時間にもなります。

「拒む理由を探す」より「拒む思いを探す」

その人の気持ちに寄り添うことが、何より大切かもしれません。

とはいえ、どうしてもの時はお休みしてもいいんです。

お風呂を休むことは”怠け”ではなく、その人に合った”ケアの一部”と考えてみましょう。

その人のペースや気持ちを大切にしながら、

できる工夫で少しずつーー

心地よい時間へと

つなげていけたらいいですね。

▼ 入浴前後にできる介護者へのセルフケアはこちら👇

もちろん介護する親御さんへも!

コメント