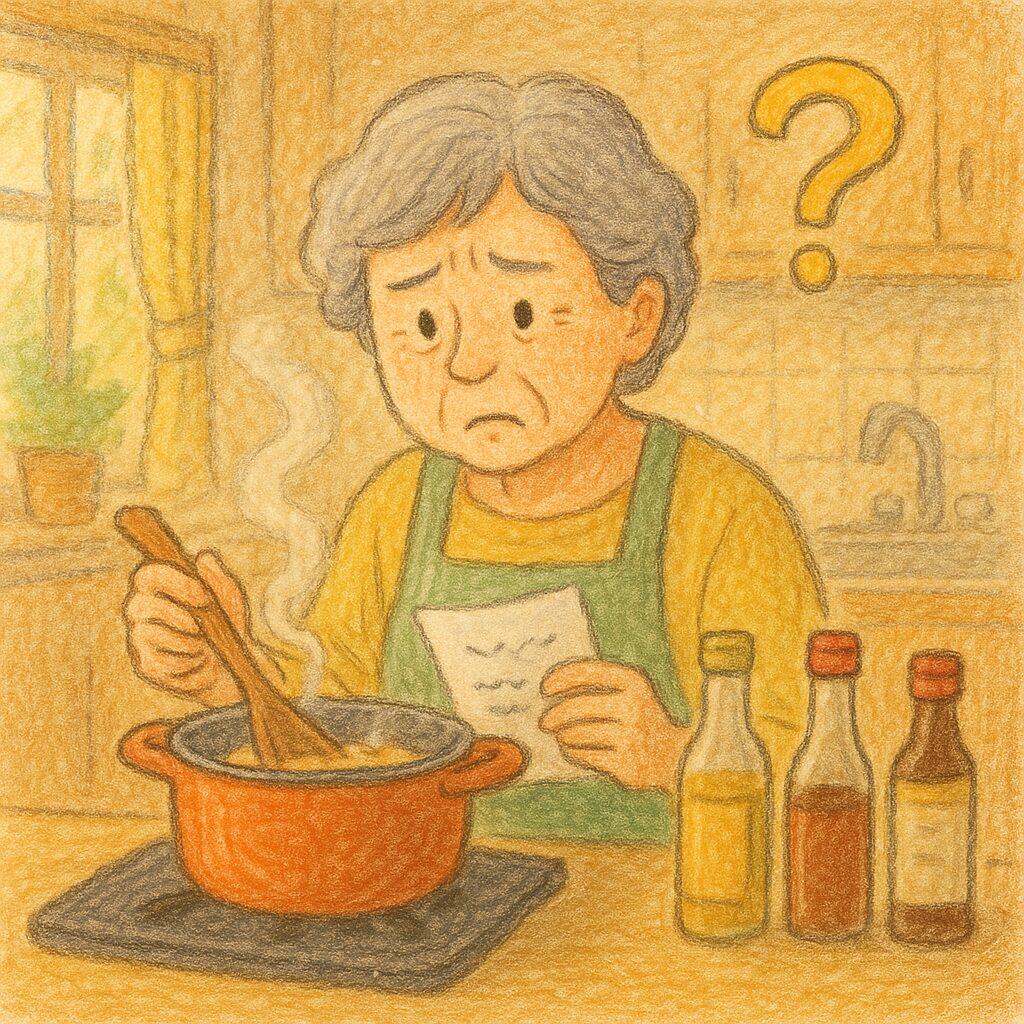

「作りたいのにできない…」

その気持ちをどう支えるか。

手順や段取りが難しくなったときに、

家庭でできるサポートの工夫をまとめました。

「あれ?次は何するんだっけ…」

慣れていたはずの料理。なのに、

進め方がわからない。

材料はあるのに、完成しない。

認知症のある方が、「料理ができなくなってきた」と感じるとき、そこには段取りや判断の難しさが隠れていることがあります。

今回は、認知症によって料理の手順がわからなくなってきたときの工夫や代替案、介護者にできるサポートについてお伝えします。

なぜ料理が難しくなるのか?

- 段取りの混乱:手順が覚えられず、

途中で止まってしまう - 判断力の低下火を通す・加熱するなどの

判断ができなくなる - 注意力の低下:鍋をかけっぱなし、

包丁の取り扱いなどで危険が増す - 見た目の記憶の変化:

「生か加熱済みか」が判断できない

料理は思った以上に

「段取り力」「記憶」「複数作業の同時進行」

が必要な行為。

できなくなっても不思議ではないのです。

認知症の初期段階では、

作業手順がわからなくなり、

「急に料理をしなくなった」

「火を使わなくなった」という変化が

見られることがあります。

【体験談】母の台所で感じた違和感

ある日、母が食卓に出してきたのは、

火を通すべき味付きのおかずのトレイ。

加熱もされず、そのまま食卓に並べられた

その光景に、私はとても驚きました。

父からは「最近はもう料理ができなくなってきた」と聞いていましたが、

本人はあたかも何事もないかのように、

平然と振る舞っていたのです。

それがかえって胸に響きました。

「自分はまだできる」と思っているのか、

「できない」と言いたくないのか、

うまく取り繕う姿に、切なさを感じたのを覚えています。

介護の現場で見た“昔取った杵柄”と多職種との連携の必要性

一方で、介護の現場では認知症が進んでいても

包丁を使える方が少なくありません。

もちろん、そばで見守りながらという前提ですが、

「切る」という動作は長年の習慣として体に染みついていることが多く、

意外と安全に行える場合もあります。

私はその姿に

「昔取った杵柄とは本当によく言ったものだな」と感動しました。

全部“できない”で括らないことの大切さを、

現場で学ばせてもらいました。

デイサービスでの何気ない会話の中、

「やかんを5つも焦がしちゃって…」と話された方がいました。

火にかけたまま忘れて真っ黒にしてしまったと、タイマーにも気づかなかったとのこと。

お一人暮らしの集合住宅だったため、

すぐにケアマネに連絡し、

ガス台ごと交換してもらいました。

介護者にできる工夫とサポート7選

1. できない動作を見極めて、そこだけ手伝う

家族としては「これができないの…?」

とショックを受けることもあるかもしれません。けれども、できない部分だけを見極めて、そこだけを手伝うことが大切です。

たとえば、お湯の沸かし方が分からなくなっても、点火だけを手伝えば自分でお湯を沸かすことができます。

やってあげたほうが早くて楽ですが、この積み重ねが“できる自信”につながります。

2. メモや写真で周辺環境を整える

作り方のメモや手順の写真を貼ることで、

毎回同じようにできる工夫があります。

視覚的な情報は、記憶があいまいになっている方にとってに大きな助けになります。

3. 簡単なレシピや工程に絞る

「材料を混ぜるだけ」「電子レンジで完結」

工程が少なく、失敗しにくい調理法を選びましょう。

4. “役に立っている”という気持ちでやる気を引き出す

「いんげんの筋を取ってくれる?」

「レタスをちぎってくれる?」

「これをやってもらえると助かるな」

などの声かけは、

“自分も役に立てる”の気持ちを支えます。

人に世話になることに抵抗のある世代の方にとって、

ちょっとした頼られ方が笑顔ややる気につながります。

5. 手作りにこだわらず、冷凍・宅食・お弁当を活用

できないことにこだわらず、栄養がとれること・本人が満足できることを大切に。

今は冷凍おかず、宅食、配食サービス、お弁当など、便利な選択肢がたくさんあります。

6. 火や包丁の使い方に不安が出てきたら、道具を工夫する

火の消し忘れや包丁の誤使用が心配になってきたら、

“使わせない”のではなく、安全に使える道具に切り替えるという方法があります。

消し忘れ防止のタイマー付きコンロ、センサー付き電気ケトル、

安全設計の調理ばさみなど、高齢者向けの安全調理グッズを活用しましょう。

7. 「ありがとう」の一言を忘れずに

できないことに対して、本人は強く引け目を感じています。

だからこそ、できたときには「助かったよ」「ありがとう」と声をかけましょう。

その一言が自尊心の維持とやる気のアップにつながります。

おわりに:できることに目を向けて

料理ができなくなるのは、

決して「さぼっている」からではないです。

段取りや記憶の難しさは、

本人も「うまくいかない」ことを

うすうす感じていて、

混乱や不安の中でなんとか体裁を整えようとしていることもあります。

一緒に作る、無理のない方法を選ぶ、

安心・安全を優先する。

その中で、できる範囲で役割を持ち続けてもらえるよう工夫することが大切です。

「今日はご飯をよそってね」

食事は手伝ってもらえることがたくさんありますね。

そんなふうに、本人の“まだできること”を見つけるのが、介護の醍醐味かもしれません。

コメント